Jalan Sosio Humaniora Nomor 1, Bulaksumur, Sleman Regency, DIY, Indonesia 55281

Arah Kegiatan Penelitian UGM dan FEB UGM

Merujuk pada Peta Induk Penelitian UGM tahun 2017- 2022, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh unit-unit penelitian yang ada di UGM harus memiliki karakteristik 5K, yaitu Kemanfaatan, Kematangan, Kesempurnaan Proses, Kesempurnaan Organisasi dan Tata Kelola, dan Keterpecayaan. Pada aspek kemanfaatan, penelitian harus bermanfaat memberikan ketangguhan masyarakat dan sosial. Oleh karenanya, penelitian terkait entrepreneurship dan usaha kecil dan menengah sangat didorong untuk dilakukan. Sementara pada aspek Kematangan ditegaskan bahwa rencana dan pelaksanaan penelitian harus didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi masa depan. Pada level fakultas, peta jalan penelitian tertuang dalam Rencana Induk Kampus (RIK) Pengembangan Bidang Ilmu 2015-2040 dan diterjemahkan dalam bentuk laboratorium di bawah setiap departemen. Sesuai dengan SK Dekan FEB UGM No. 163/UN1/EB/KP/2018, Laboratorium Departemen Manajemen memiliki empat pusat kajian, salah satunya adalah Pusat Kajian Kewirausahaan. Keempat pusat kajian tersebut mewakili topik-topik penelitian yang menjadi fokus penelitian dosen-dosen di Departemen Manajemen FEB UGM.Sebuah Cetak Biru

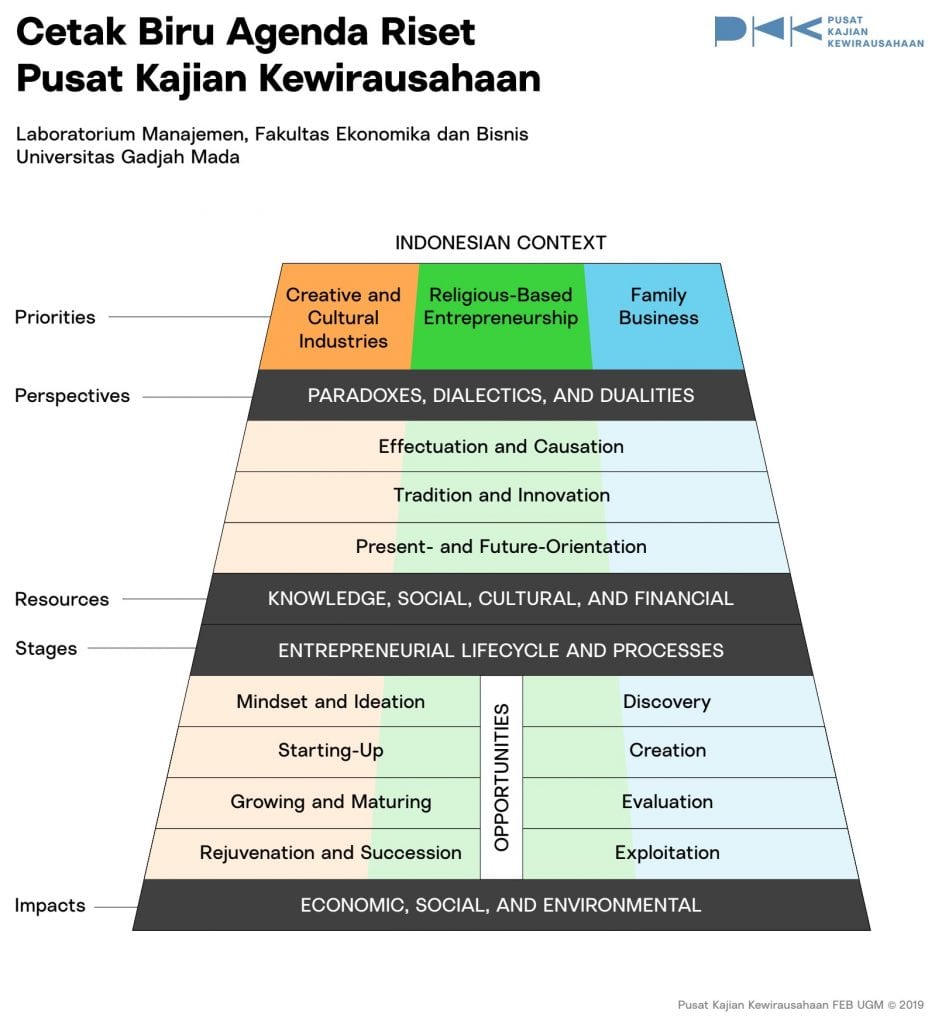

Indonesia merupakan sebuah konteks yang unik. Lebih dari sekadar ‘konteks lain’ di negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara terbesar baik dari jumlah penduduk maupun luasan wilayah yang memiliki keberagaman yang begitu tinggi. Indonesia memiliki konfigurasi historis, sosial, kultural, dan spiritual tersendiri yang belum sepenuhnya terjamah dan terjelaskan oleh teori-teori manajemen yang sudah ada. Dalam hal ini, FEB UGM memiliki peran strategik sebagai garda depan ilmu pengetahuan dengan mengangkat keunikan-keunikan lokal untuk berkontribusi pada perkembangan teori manajemen. Khususnya di bidang kewirausahaan, sudah saatnya FEB UGM bergerak dan tampil sebagai salah satu referensi utama dalam perkembangan ilmu kewirausahaan nasional dan global. Sebagai pedoman arah penelitian, Pusat Kajian Kewirausahaan FEB UGM menyusun sebuah cetak biru agenda riset untuk kurun waktu 2019 hingga 2022. Dengan Indonesia sebagai batasan kontekstualisasinya, cetak biru ini terdiri dari lima bagian besar yang mencakup berbagai aspek pada ranah kajian kewirausahaan. Lima aspek tersebut antara lain: Prioritas, Perspektif, Sumber Daya, Tahapan, dan Dampak. Keterkaitan antara lima aspek tersebut diilustrasikan pada Gambar 1 di halaman 5. Masing-masing bagian tersebut kami bahas lebih lanjut sebagai berikut. Gambar 1. Cetak biru agenda riset Pusat Kajian Kewirausahaan

Gambar 1. Cetak biru agenda riset Pusat Kajian Kewirausahaan

Prioritas

Tiga domain besar yang menjadi prioritas Pusat Kajian Kewirausahaan adalah: (1) INDUSTRI KREATIF DAN BUDAYA, (2) BISNIS KELUARGA, dan (3) KEWIRAUSAHAAN BERBASIS RELIGI. Tiga domain ini menjadi prioritas karena mereka merupakan titik temu antara tren perkembangan literatur kewirausahaan pada satu sisi dan kekayaan konteksual yang dimiliki Indonesia pada sisi yang lain.Industri Kreatif dan BudayaIrisan antara kewirausahaan dengan industri kreatif mulai disorot di literatur sebagai area kajian prospektif (Cooke & Schwartz, 2008; Henry, 2007; de Klerk, 2015). Hadir dan berkembangnya industri kreatif sendiri merupakan proses interaksi dan dialektika antara ilmu ekonomi dan ilmu budaya, sehingga para pelaku kewirausahaan pada industri ini sering memiliki tujuan ganda dan menghadapi dilema antara pemuasan kebutuhan artistik dan hasrat mencari keuntungan (Purnomo, 2018). Motif ganda tersebut menjadikan industri kreatif dan budaya menjadi landscape menarik untuk dikaji dalam konteks inovasi dan kreatifitas karena tidak hanya menyajikan praktik kreatif berbasis rasionalitas, namun juga menghadirkan Irisan antara kewirausahaan dengan industri kreatif mulai disorot di literatur sebagai area kajian prospektif (Cooke & Schwartz, 2008; Henry, 2007; de Klerk, 2015). Hadir dan berkembangnya industri kreatif sendiri merupakan proses interaksi dan dialektika antara ilmu ekonomi dan ilmu budaya, sehingga para pelaku kewirausahaan pada industri ini sering memiliki tujuan ganda dan menghadapi dilema antara pemuasan kebutuhan artistik dan hasrat mencari keuntungan (Purnomo, 2018). Motif ganda tersebut menjadikan industri kreatif dan budaya menjadi landscape menarik untuk dikaji dalam konteks inovasi dan kreatifitas karena tidak hanya menyajikan praktik kreatif berbasis rasionalitas, namun juga menghadirkan kreatifitas yang bersumber pada intuisi (Purnomo & Kristiansen, 2018). Secara praktik, industri kreatif merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat dalam ekonomi global dan berkontribusi signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan ekspor (UNCTAD, 2015; UNESCO & UNDP, 2013). Di Indonesia sendiri, industri kreatif telah menjadi primadona. Sebagai sebuah industri dimana kreativitas dan daya cipta menjadi elemen utama, industri kreatif digadang-gadang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang belum teroptimalisasi. Industri kreatif memberikan kontribusi 7,38 persen terhadap perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,38 persen per tahunnya dan mampu mempekerjakan 13,9 persen total angkatan kerja yang ada (BEKRAF, 2017). Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2015 oleh Pemerintah Republik Indonesia, misalnya, adalah wujud keseriusan pemerintah dalam menggarap industri kreatif sebagai bagian agenda nasional. Dengan 16 sub-sektornya, industri kreatif adalah sebuah industri yang besar dan sangat beragam. Oleh karena itu, senada dengan Power dan Scott (2004), kami secara eksplisit menambahkan industri ‘budaya’ untuk menggarisbawahi bahwa masih banyak aktivitas (ke)budaya(an) yang dapat dikaji secara mendalam sebagai bentuk kewirausahaan, bagaimana proses kewirausahaan pada gilirannya menciptakan dinamika budaya, dan bagaimana persinggungan antara industri kreatif dengan industri budaya (Higgs & Cunningham, 2008).

Bisnis KeluargaBisnis keluarga adalah entitas bisnis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh individu-individu yang memiliki hubungan keluarga (Lansberg, 1988; Litz, 1995). Diantara fitur unik yang dimiliki oleh bisnis-bisnis keluarga jika dibandingkan dengan bisnis-bisnis nonkeluarga adalah kentalnya elemen budaya dan tradisi (Adiguna, 2015, 2018), adanya proses suksesi atau transmisi antara satu generasi ke generasi berikutnya (Nordqvist & Zellweger, 2010), konstruk familiness (Tokarczyk, Hansen, Green & Down, 2007) dan orientasi sosial-emosional atau disebut juga dengan socioemotional wealth (Gómez-Mejía, Cruz, Berrone & Castro, 2011). Sebagai salah satu bentuk usaha yang paling tua dalam sejarah, bisnis keluarga diestimasi merepresentasikan dua pertiga dari total populasi bisnis dunia (Tharawat Magazine, 2014). Di Indonesia sendiri, terestimasi bahwa lebih dari 95% populasi bisnisnya dimiliki oleh keluarga (PwC, 2014). Fenomena empiris tersebut berdiri secara kontras dengan jumlah riset tentang bisnis keluarga di Indonesia yang jumlahnya masih relatif kecil. Sebagai salah satu akibatnya, pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis keluarga masih didominasi oleh serangkaian stereotip seperti bahwa bisnis keluarga adalah tradisional, patriarkis, tidak profesional, dan bahkan korup. Padahal, terdapat banyak bisnis keluarga yang dijalankan secara profesional, mampu berinovasi, dan menjadi industry leaders (Erdogan, Rondi & de Massis, 2019). Ini yang kemudian terlewat oleh kajian-kajian mainstream manajemen di Indonesia. Dengan keadaan yang seperti dijabarkan sebelumnya, kami melihat bahwa Pusat Kajian Kewirausahaan dapat memainkan peran penting sebagai salah satu kontributor utama yang memperkaya dan memperdalam ilmu bisnis keluarga. Masih menjadi pertanyaan besar di literatur bisnis keluarga tentang bagaimana proses kewirausahaan terjadi dalam, atau menjadi cikal-bakal bagi, bisnis keluarga; bagaimana orientasi ekonomi yang umum menjadi asumsi dasar bisnis non-keluarga kemudian bersanding, beradu, dan bahkan bersinergi dengan orientasi-orientasi non-ekonomi seperti orientasi keluarga dan orientasi spiritual/agama; dan bagaimana bisnis keluarga mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

Kewirausahaan Berbasis ReligiMerujuk pada tulisan klasik Max Weber (1905) yang menjelaskan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting pada perilaku individu dan mendorong pembangunan ekonomi, maka dalam konteks kewirausahaan, bukti empiris menunjukkan bahwa upaya individu untuk melakukan aktivitas kewirausahaan didorong utamanya oleh nilai-nilai internal seperti agama dan spiritualitas (Kinjerski & Skrypnek 2004). Lebih lanjut, dialektika antara spiritualitas dan religi dalam kewirausahaan menjadi isu yang menjanjikan dan menarik banyak peneliti (Candland, 2000; Fernando, 2007; Dana, 2010). Perkembangan literatur terkini mengangkat orientasi religiusitas dalam kewirausahaan sebagai bentuk future-oriented sensemaking (Ganzin, Islam & Suddaby, 2019). Melalui proses ini, motivasi para pewirausaha tidak lagi terbatas pada taraf rasional namun masuk ke ranah transendental spiritual. Dengan kata lain, justifikasi perjuangan individu dalam melalui proses -proses kewirausahaan tidak hanya terbatas pada alasan ekonomi dan sosial saja, tetapi dalam rangka mempertahankan keutuhan makna komitmennya terhadap sistem nilai yang lebih besar. Indonesia memiliki keunikan kontekstual dimana nilai-nilai religi dan orientasi spiritual saling tenun dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Lebih spesifik, sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi area menarik untuk diteliti tentang bagaimana nilai-nilai religiusitas seperti Islam dipahami, diterapkan, dan memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.